Projekt 49: Schwebende Kugel Nachbau: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| Zeile 2: | Zeile 2: | ||

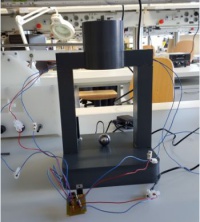

[[Datei:Projekt49 Versuchsaufbau.JPG|200px|thumb|left|Versuchsaufbau]] | [[Datei:Projekt49 Versuchsaufbau.JPG|200px|thumb|left|Versuchsaufbau]] | ||

Autoren: [[Benutzer:Benedikt_Roeper| Benedikt Röper]], [[Benutzer:Niklas_Lingenauber| Niklas Lingenauber]] und [[Benutzer: | Autoren: [[Benutzer:Benedikt_Roeper| Benedikt Röper]], [[Benutzer:Niklas_Lingenauber| Niklas Lingenauber]] und [[Benutzer:Christopher Broemse| Christopher Brömse]], [[Benutzer:Gesina-Kira Tigger| Gesina Kira Tigger]]<br/> | ||

Betreuer: [[Benutzer:Ulrich_Schneider| Prof. Schneider]], [[Benutzer:Mirek_Göbel| Prof. Göbel]] | Betreuer: [[Benutzer:Ulrich_Schneider| Prof. Schneider]], [[Benutzer:Mirek_Göbel| Prof. Göbel]] | ||

Version vom 15. Dezember 2016, 13:06 Uhr

Autoren: Benedikt Röper, Niklas Lingenauber und Christopher Brömse, Gesina Kira Tigger

Betreuer: Prof. Schneider, Prof. Göbel

Bei dieser Seite handelt es sich um die Dokumentation des Projektes "Schwebene Kugel - Nachbau" des Elektrotechnik-Praktikums im 5. Semester des Studiengangs Mechatronik. Das Projekt besitzt die Projekt-Nummer 49 , wurde von Benedikt Röper und Niklas Lingenauber bearbeitet und von Prof. Schneider betreut.

Aufgabe

Die Aufgabe des Projektes lautet eine Magnetkugel zum Schweben zu bringen. Alternativ können auch andere leichte Objekte, die mit einem Magneten versehen sind zum Schweben gebracht werden können. Die Anleitung für dieses Projekt konnte aus der Zeitschrift c't hacks 4/2014 entnommen werden.

Erwartungen an die Projektlösung

An das Projekt wurden folgende Erwartungen gestellt:

- Lesen Sie den Artikel in c‘t hacks 4/2014

- Planen Sie den Aufbau

- Beschaffen Sie die Bauteile

- Realisierung des Aufbaus

- Machen Sie spektakuläre Videos, welche die Funktion visualisieren.

- Test und wiss. Dokumentation

- Live Vorführung während der Abschlusspräsentation

Schwierigkeitsgrad

Anspruchsvoll (**)

Wirkungsprinzip

Es ist allgemein bekannt, dass sich im Magnetismus gleichnamige Pole abstoßen und sich unterschiedliche Pole anziehen. Die Schwierigkeit, eine Magnetkugel zum Schweben zu bringen, liegt darin, ein Gleichgewicht zwischen der durch den Magnetismus verursachten Anziehungskraft und der Erdanziehungskraft auf die Kugel zu erzeugen. Dazu wird ein dynamischen Magnetfeld benötigt, um eine Änderung des Magnetfeldes zu realisieren. Mit einer Spule lässt sich ein dynamisches Magnetfeld erzeugen und elektrisch steuern.

Regelkreis

Um die Aufgabenstellung zulösen, wurde der in der c't hacks beschriebene Schaltkreis verwendet. Die Eingangsspannung beträgt 12V. Ein Spannungregler erzeugt daraus eine 5V-Spannung um den Hallsensor zu versorgen, der das Magnetfeld zwischen Kugel und Magnetkugel ermitteln soll und an einen Operationsverstärker übermittelt. Als Referenzspannung dient ein Potentiometer, über das sich der Abstand der Kugel zur Spule einstellen lässt. Befindet sich die Intensität des Magnetfeldes im gewünschten Bereich, schaltet der Mosfet am Ausgang des Operationsverstärkers nicht durch. Dadurch fließt ein sehr geringer Strom durch die Spule, das Magnetfeld wird sehr schwach. Ist die Intensität unterhalb des gewünschten Bereichs, schaltet der Mosfet durch und erzeugt durch den fließenden Strom ein Magnetfeld. Die maximale Spannung an der Spule beträgt 12V.

Umsetzung

Für die Umsetzung wurden folgende Bauteile verwendet:

- Keramik-Kondensator 47 nF 100 V/DC 1

- Keramik-Kondensator 100 nF 50 V/DC 2

- Spannungsregler/Schaltregler STMicroelectronics L78L05ACZ 1

- Diode Vishay 1N4148-TAP Gehäuseart DO-35 1

- Schneller Operationsverstärker Slew Rate > 10 V/µs ON Semiconductor MC34072P 1

- Power MOSFET, P-Kanal International Rectifier IRF4905 P-Kanal 1

- Dreh-Potentiometer Mono 0.4 W 1 kΩ 1

- Hallsensor, linear, analog, TO-92 SS 495 A 1

- Kugelmagnet Ø 26 mm Neodym, N38, verchromt 1

- 100g Kupferlackdraht auf Spule, Ø 0,28mm 1

- Stecker-Netzteil 1

- M10 Schraube min. 8cm lang 1

- M10 Mutter 1

- Stativ 1

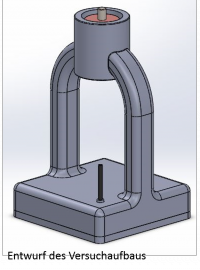

Während der Wartezeit auf die bestellten Bauteile, wurde in SolidWorks ein Stativ entworfen, dass Spule und Hallsensor hoch lagern. Ein Kabelkanal, der durch die Standbeinen des Stativs verläuft ermöglicht, das Kabel zu diesen Komponenten von Außen unentdeckt bleiben. Außerdem wurden ein Bohrung für die Spannungsversorgung und eine Vorrichtung zur Anbringung des Potentiometers modelliert.

Nach der Anleitung der c't hacks wurde ein Schaltplan mit dem Tool NI Multisim entworfen und eine Leiterplatte in NI Ultiboard designed. Dieser Entwurf wurde anschließend in der Hochschule gefräst. Nun wurden die Bauteile auf die Leiterplatte gelötet. Für die Elemente, die nicht direkt auf der Leiterplatte angebracht werden, wie Netzteil, Spule und Hallsensor, wurden Kabel angebracht. Die Komponenten wurden auf dem Stativ platziert und Verbindungen zur Leiterplatte mit Lüsterklemmen realisiert. Dies hat den Vorteil, dass die Leiterplatte leicht aus dem Versuchsaufbau entfernt werden kann.

Ergebnis

Nach Fertigstellung des Versuchaufbaus wirkte keine Anziehungskraft auf die magnetisierte Kugel, sodass ein Schweben nicht möglich ist. Da bei vorherigen Testaufbauten jedoch bereits eine Anziehungskraft aufgetreten war und bereits eine Umpolung des Feldes vorgenommen wurde, wurden zunächst von Lötfehlern auf der Plantine als Ursache angenommen. Nach der Beseitigung Unreinheiten auf der Platine, war die gewünschte Funktion weiterhin nicht sichergestellt. Bei der Ursachenunteruschung fiel auf, dass zum Einen der Spannungsregler sehr heiß läuft, zum Anderen die Spule selbst beim Anlegen der maximalen Spannung kein Magnetfeld aufbaut, dass die Kugel im Gleichgewicht halten kann. Dies lässt darauf schließen, dass die Spule bei den ersten Ansteuerungsversuchen überlastet wurde, den Kupferlack zum Schmelzen brachte und somit Kurzschlüsse innerhalb der Spule hervor ruft. Ein Kabelbruch konnte ausgeschlossen werden, da beim Anlegen der Spannung ein Strom fließt, der messbar ist. Die Ursache der hohen Temperatur des Spannungsreglers könnte möglicherweise in einem Defekt des Spannungsregler liegen, der durch die zuvor angesprochenen Lötfehler zerstört worden sein könnte.

→ zurück zum Hauptartikel: Fachpraktikum Elektrotechnik (WS 15/16)