Regelstrecke: Unterschied zwischen den Versionen

| Zeile 15: | Zeile 15: | ||

== Vorgehensweise nach dem V-Modell == | == Vorgehensweise nach dem V-Modell == | ||

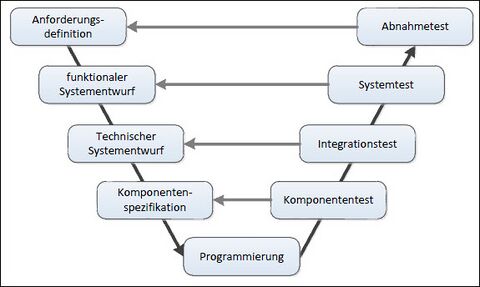

[[Datei:V_Modell_Gruüüe_A.jpg| | [[Datei:V_Modell_Gruüüe_A.jpg|right|mini|480px|Abb. 1: V-Modell <ref>Abb.2 - https://www.evas.de/wp-content/uploads/2011/02/v-modell.jpg</ref>]] | ||

Das V-Modell beschreibt einen strukturierten Ansatz zur Systementwicklung, der in verschiedene Phasen unterteilt ist. Jede Phase der Entwicklung wird durch eine entsprechende Testphase auf der gegenüberliegenden Seite des "V" überprüft, beginnend mit der Anforderungsdefinition bis hin zur Programmierung und dem abschließenden Abnahmetest. Dies gewährleistet, dass jede Komponente gründlich spezifiziert, entwickelt und getestet wird, bevor sie in das Gesamtsystem integriert wird. | Das V-Modell beschreibt einen strukturierten Ansatz zur Systementwicklung, der in verschiedene Phasen unterteilt ist. Jede Phase der Entwicklung wird durch eine entsprechende Testphase auf der gegenüberliegenden Seite des "V" überprüft, beginnend mit der Anforderungsdefinition bis hin zur Programmierung und dem abschließenden Abnahmetest. Dies gewährleistet, dass jede Komponente gründlich spezifiziert, entwickelt und getestet wird, bevor sie in das Gesamtsystem integriert wird. | ||

Version vom 12. Juni 2024, 14:09 Uhr

Autoren: Johann Kismann, Oliver Scholze

Einleitung

Im Studiengang "Business and Systems Engineering" wird in der Veranstaltung "System Design Engineering" der Energiehaushalt eines Hauses über ein Jahr simuliert.

Um diese Simulation präzise und detailliert durchzuführen, werden verschiedene Subsysteme gebildet. In diesem Fall wird die Regelstrecke des Hauses untersucht. Diese dient dazu, die Raumtemperatur in Abhängigkeit von verschiedenen Einflüssen zu bestimmen und den anderen Subsystemen zur Verfügung zur stellen.

Vorgehensweise nach dem V-Modell

Das V-Modell beschreibt einen strukturierten Ansatz zur Systementwicklung, der in verschiedene Phasen unterteilt ist. Jede Phase der Entwicklung wird durch eine entsprechende Testphase auf der gegenüberliegenden Seite des "V" überprüft, beginnend mit der Anforderungsdefinition bis hin zur Programmierung und dem abschließenden Abnahmetest. Dies gewährleistet, dass jede Komponente gründlich spezifiziert, entwickelt und getestet wird, bevor sie in das Gesamtsystem integriert wird.

Anforderungsdefinition

Die folgende Tabelle zeigt exemplarisch einige Anforderungen und Informationen, die für die Simulation der Innentemperatur eines Raumes wichtig sind. Diese Tabelle dient als Auszug aus einer detaillierteren Tabelle, die alle relevanten Anforderungen und Informationen enthält. Für die vollständige Tabelle klicken Sie bitte HIER.

| ID | Typ (I = Info, A = Anforderung) | Kapitel | Inhalt |

|---|---|---|---|

| 003 | I | 2 | Grundlegendes Verhalten der Simulation |

| 004 | A | 2 | Ist ein Fenster eines Raumes geöffnet, muss sich die Innentemperatur daran angleichen. |

| 005 | A | 2 | Der Status der Rollläden muss entsprechend des Wetters und der Temperatur aktualisiert werden. |

| 007 | A | 2 | Die Innentemperatur muss abhängig von den Eingangseinflüssen simuliert und übermittelt werden. |

| 008 | I | 3 | Reaktion auf Umwelteinflüsse |

| 009 | A | 3 | Ist die Temperatur des Raumes über 23°C und die Sonneneinstrahlung, muss die Rolllade hochfahren. |

| 010 | A | 3 | Ist die Rolllade unten, die Sonneneinstrahlung hoch und die Raumtemperatur unter 21°C, muss die Rolllade hochfahren. |

Funktionaler Systementwurf/Technischer Systementwurf

Komponentenspezifikation

Die Komponentenspezifikation definiert die Anforderungen und Eigenschaften einzelner Systemkomponenten, die für deren Entwicklung und anschließenden Komponententest erforderlich sind.

In diesem Fall werden zwei Komponenten beschrieben: Berechnung der Raumtemperatur und die Rollladensteuerung.[3]

Berechnung der Raumtemperatur [4]

In der Heiz- und Klimatechnik ist die genaue Berechnung der Wärmeverluste eines Gebäudes von zentraler Bedeutung, um den Energiebedarf effizient zu planen und die Raumtemperatur auf einem komfortablen Niveau zu halten. Die Transmissionswärmeverluste, die durch die Gebäudehülle auftreten, spielen hierbei eine wesentliche Rolle. Diese Verluste entstehen, wenn Wärme durch Wände, Fenster, Dächer und andere Bauteile nach außen entweicht.

Das vorliegende Schema mit den angegeben Formeln veranschaulicht die Schritte zur Berechnung der Transmissionswärmeverluste unter Berücksichtigung verschiedener Einflussfaktoren:

mit:

| Beschreibung: | Variablen: |

|---|---|

| Transmissionswärmeverluste | |

| Fläche des i-ten Bauteils (Wand, Fenster, Dach, Bodenplatte und Türen) | |

| Wärmedurchgangskoeffizient des i-ten Bauteils (Wand, Fenster, Dach, Bodenplatte und Türen) | |

| Temperaturdifferenz |

Anschließend wird die tatsächliche Heizleistung berechnet. Diese ergibt sich durch die folgende Formel:

Die Sonnenleistung wird je nach Anforderungen und der aktuellen Raumtemperatur durch die Rollläden hinzu- oder weggeschaltet. Überschreitet die Raumtemperatur 25°C, fahren die Rollläden herunter, wodurch die Sonnenleistung auf null gesetzt wird. Daraufhin wird die Heizleistung durch einen Integrator in Wärmeenergie bzw. Heizenergie umgewandelt. Mit der Heizenergie Q kann die Temperaturdifferenz berechnet werden:

mit:

| Beschreibung: | Variablen: |

|---|---|

| Temperaturänderung | |

| Zugeführte Wärmeenergie | |

| Spezifische Wärmekapazität der Luft | |

| Masse der Luft |

Im letzten Schritt wird die Temperaturdifferenz zur letzten Raumtemperatur addiert. Ist dies jedoch der erste Durchlauf des Modells, so wird die Starttemperatur als Raumtemperatur verwendet. Dazu wird ein Schalter mit einer entsprechenden Anweisung verwen.det

Rollladensteuerung

Umsetzung

Ergebnis

Zusammenfassung

Arbeitsergebnisse

Die vollständigen Unterlagen zu der Durchführung befinden sich im SVN in folgendem Ordner:

Literaturverzeichnis

- ↑ Abb.2 - https://www.evas.de/wp-content/uploads/2011/02/v-modell.jpg

- ↑ https://svn.hshl.de/svn/BSE_SystemsDesignEng/trunk/Projekte/Haus_SS2024/Gruppen/Regelstrecke_Kismann_Scholze/V-Modell/01_Anforderungsdefinition

- ↑ https://svn.hshl.de/svn/BSE_SystemsDesignEng/trunk/Projekte/Haus_SS2024/Gruppen/Regelstrecke_Kismann_Scholze/V-Modell/04_Komponentenspezifikation

- ↑ Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 2024. Energieeffizientes Bauen. Taschenbuch. 18. April 2024. 334 Seiten. ISBN 978-3-658-41588-4.

→ zurück zum Hauptartikel: Systems Design Engineering - Seminaraufgabe SoSe 2023: Energiehaushalt eines Hauses